高梁川志塾での講演予定 ― 岡山・倉敷市から考える古民家再生と地域づくり

岡山・倉敷市と古民家リノベーションの可能性

岡山県倉敷市は、美観地区をはじめ歴史的な街並みや古民家が多く残る地域として知られています。江戸から昭和にかけての日本の住文化が息づいており、観光資源としてだけでなく、暮らしや地域経済を支える基盤としても大きな価値があります。近年、全国的に注目されている「古民家リノベーション」や「古民家再生」は、倉敷市においても新しい暮らしの形を生み出す重要なテーマとなっています。

私たち株式会社なんば建築工房は、この地で138年にわたり家づくりに携わってきた工務店です。創業以来、職人による木の家づくりを大切にしながら、現代の暮らしに合った住宅やリフォーム、そして古材利用を取り入れた新しい取り組みを進めてきました。今回、行政からご依頼をいただき、2025年11月29日に開催される「高梁川志塾」にて講演とフィールドワークを担当する予定です。テーマは「下津井シービレッジプロジェクトの取組み」。この機会を通じて、古民家を活かしたまちづくりの未来像を参加者の皆さんと共有したいと考えています。

高梁川志塾とは

「高梁川志塾」は、高梁川流域の自然や歴史、文化、産業を題材に、多世代の参加者が学び合い、持続可能な地域社会を担う人材を育てることを目的としたプログラムです。座学だけでなく、フィールドワークやワークショップを通じて、参加者自らが地域課題に触れ、解決の糸口を考える実践的な取り組みが特徴です。

今回の講演では、工務店経営の経験や古民家再生の現場での知見をもとに、単なる建築の話にとどまらず、「地域と共にある家づくり」とは何かをお伝えする予定です。

地域貢献と家づくりの深い関わり

かつて日本の家づくりは「普請(ふしん)」や「結(ゆい)」と呼ばれる地域の助け合いによって行われていました。家づくりは単なる建築作業ではなく、地域共同体の維持と発展を象徴する営みだったのです。

現代では、家は「商品」として売買される存在になっています。しかし私たちなんば建築工房は、家づくりを地域に根ざした公共的な営みと捉え続けています。家を建てることは家族の暮らしを守るだけでなく、地域の文化やコミュニティを次世代へつなぐことでもあると考えています。

11月29日の高梁川志塾では、この「地域の家守り」という視点を軸に、住まいとまちづくりの関係性を参加者の皆さんと一緒に考えていく予定です。

古民家再生・古材利用と空き家対策をつなげるまちづくり

岡山には数多くの古民家が残されており、それぞれが地域の歴史や生活文化を物語っています。これらを失うことは、日本の住文化の喪失に直結します。私たちは「古民家を残し、活かすこと」が地域工務店としての使命だと考えています。

その実践のひとつが古材利用です。築200年の梁は乾燥が進み、現代の新材にはない強度と味わいを持っています。私たちの古材ギャラリーでも保管されていますがこれを活かすことで、唯一無二の価値を持つ空間を生み出せるのです。

一方で、全国的に問題となっている「空き家問題」も倉敷市や高梁川流域で深刻化しています。しかし、空き家古民家は再生と活用によって「地域資源」へと変わります。

- 古民家をカフェや宿泊施設にリノベーション → 観光資源として地域経済を活性化

- 移住希望者向けに改修 → 人口減少対策の一助

- 古材を活かした再建築 → 環境負荷を抑えつつ文化を継承

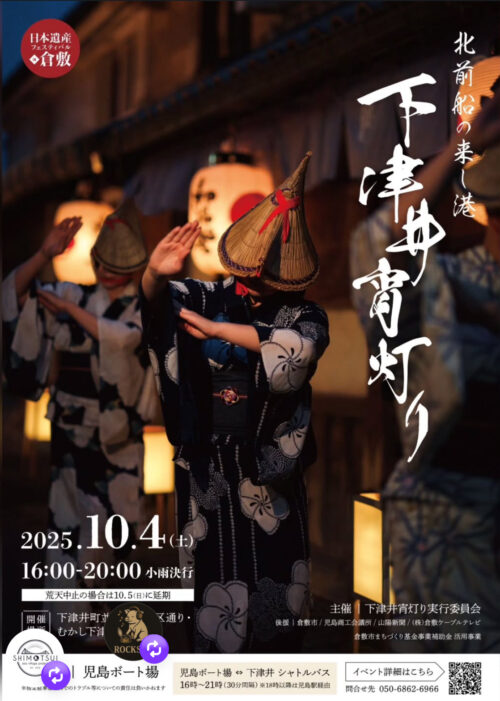

11月29日のフィールドワークでは、実際の現場を歩きながら、こうした活用の可能性を参加者と一緒に考えていく予定です。下津井でもデニムSHOPや宿、お試し住宅など地域に残る古民家は「負の遺産」ではなく「未来をつくる資産」であることを、肌で感じていただける場にしたいと思っています。

まとめ ― 家づくりから地域の未来を考える

今回予定されている高梁川志塾での講演とフィールドワークを通じ、改めてお伝えしたいのは、家づくりは地域づくりであり、未来づくりであるということです。

古民家を残すことは過去の文化を守ること、古材を活かすことは持続可能な未来を築くこと、空き家を再生することは地域の新しい可能性を切り拓くこと。それぞれが「工務店だからこそできる地域貢献」であり、私たちが果たすべき使命です。

株式会社なんば建築工房は、岡山・倉敷市を拠点に、古民家リノベーション、古民家再生、古材利用、空き家古民家対策、木の家づくりを通じて地域に根ざした活動を続けていきます。そして、単に住宅を建てるだけでなく、住まいを通じて人と地域を元気にする存在であり続けたいと考えています。